|

|

【疫情启示】公共医疗与城市空间规划的系统协调 - Arup International Consultants (Shanghai) co., LTD. Shenzhen Branch 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司深圳分公司新冠疫情仍在持续,此次抗疫进程是对各国各地公共医疗水平和应急管理能力的一次全面检测。从城市规划角度看,各大城市公共医疗资源不足与结构失衡逐渐浮现,公共医疗资源中心化、过度倚重中心城区大型医院等局限,也让医疗服务无法满足突发事件、新开发区以及人口持续流入的需求。这反映出城市空间规划的静态设计与社会治理的动态需求上存在落差。 韧性视角 公共医疗与城市空间的协同 可以预见,在“后疫情时期”以及长远的未来,国家和各地政府会大力建设公共卫生基础设施。从城市韧性角度看,公共医疗发展也应重视日常的“慢性压力”,把预防型的公共健康服务体系纳入规划。同时,公共卫生医疗需要整体发展策略支持,将医疗政策、管理、运营因素纳入社会基础设施的规划和布局设计中,让软硬件有机配合,兼顾城市防疫与抗疫机能。 本文主要梳理香港和新加坡两地如何协调公共医疗与城市空间规划,并参考这两座高密度城市的发展经验,探讨公共医疗资源与城市空间规划的协同。 1 设施选址与城市开发协同 无论在香港或新加坡,早期医院选址大部分位于近郊或城中地势较高、开发密度较低的地区。医院毗邻大型公园、体育总会、军营、法院等低密度设施,其中空气流通、采光与景观视野等空间要素,有助于病人康复并防止传染病散播。 今天的香港已是全球人口密度最高的城市之一,仍然有效控制了大部分市区医院周边的开发密度。例如香港九龙的医疗设施大多集中在半岛中部,医院周边的住宅开发密度总体仍控制在相对较低的水平【注1】。 2 设施集群的系统规划协同 两地医疗设施重视系统性的配置规划,形成公共医疗设施集群,例如大型医院附近规划护士学校、医护宿舍等设施,减少医护人员通勤需求。另外,医院与科研教育、临床培训紧密联系,例如新加坡国立大学医院设于大学园区内、香港玛丽医院邻近香港大学,是当地医学专才培养、临床研究的重要设施。香港规划署《规划标准与准则》中也要求政府护养院、专科诊所等设施临近大型医院,让医护人员与医院不同服务设施相互支援【注2】。 大型综合医院多采用集中式布局,空间设计兼顾开放性与私密性,公共区域开放且流线清晰,治疗区域则严格管控,各功能区相对独立,避免人流的交叉干扰。在交通方面,大部分医院建筑以人行连廊互通,部分设有公交总站和上下客区;急救中心拥有独立流线和停车空间,将访客、一般病人、紧急病人与工作人员分流;部分医院配备商店、餐饮和银行等生活设施,便利病人家属及工作人员。

© Queen Mary Hospital, Hospital Authority 香港玛丽医院多座楼宇有人行天桥连通,并设公交总站 3 设施与新区发展策略协同 公共医疗设施也是大型新区规划不可或缺的策略性项目。为避免过分依赖中心城区现有的医疗资源,新区开发应考虑新医院的配套支持,进行同步建设。例如香港在沙田新市镇规划发展初期,就确定兴建威尔斯亲王医院(1984年创立),与同区的香港中文大学医学院相辅相成,中大近年也在校区内新建教学医院,营造医疗服务、科研与教学互联的“生态圈”。

© China State Construction International Holdings Ltd 奥雅纳医院发展项目: 香港中文大学教学医院 香港也利用启德机场搬迁后的市区空地进行新区开发,规划大型医疗设施用地,重整市区现有的公共医疗资源配置,缓解部分医院容量过载的状况。

© 香港土木工程拓展署:启德发展计划 香港启德分区计划大纲图(S/K22/6) 启德医院、香港儿童医院位置(红圈) 4 区域医疗资源联网协同 应对城市不断扩展,在医疗资源的分配平衡上,新加坡和香港采取医院区域联网的组织架构,促使公共医疗资源高效协同。新加坡在2017年提出重新整合全国6个区域医疗系统网【注3】,以公立医院为核心,社区医院、综合诊所、养老院为支撑,整合服务、转诊,共享设备、床位、电子病历,发挥综合效应。香港公立医院联网也具备类似功能,由医院管理局承担发展与运营管理,将医疗机构按区域划分为7个联网,各自服务50-190万人不等【注4】。 香港新界东联网下辖7家医院,其中3家为分区医院,提供24小时急诊,满足社区医疗与紧急服务“就近”原则;重症病人转介到威尔斯亲王医院,落实“大院治大病”原则。其余医院各施其职,承担康复护理、专科、善终服务,资源合理配置,有效实行分级诊疗制度【注4】。

© Arup 奥雅纳医院发展项目:威尔斯亲王医院重建计划 这也是香港医管局十年医院发展计划的重要项目之一 5 私营机构与基层社区医疗协同 基层社区医疗服务是患者第一层就诊平台。香港和新加坡的私营机构在基层医疗市场占极高比重(新加坡达80%【注5】,香港达90%【注6】),起到了有效的分级诊疗作用,减轻公立医疗机构压力,让公共资源集中在专科和住院等服务。 在城市空间层面,注册医生或私营医疗集团可按照市场需求,在街铺、商场和办公楼等商业空间经营,满足了便民就近原则。香港部分小区、港铁站上盖和公共屋邨商场设计时也划出楼层专区,将私营诊所安排在人流相对分散的位置。 香港CBD如中环、尖沙咀,有办公楼集合各类私营专科诊所和体检中心,发展出诊所大厦模式。尽管私营机构收费相对较高,但便利了忙碌的上班族就近检查和就诊。这类私营诊所在香港达8,000到9,000家【注7】,由政府发牌监管,只进行诊症和简单检查,病人如需住院及手术,则由医生根据病情转介到私立或公立医院。

© Arup 香港中环的“诊所大厦”分布 6 预防型健康服务与社区规划协同 新加坡与香港政府近年加强基层医疗体系建设,投资发展预防型健康服务,强化地区医疗资源与社区设施的融合。新加坡HDB房屋发展局的绿洲平台项目结合医疗设施与社区健康中心,配备屋顶花园、健身中心、零售、餐饮、幼托及商科学校。中心定期举办全民健康活动,营造出诊疗、护理和健康生活的综合场所。

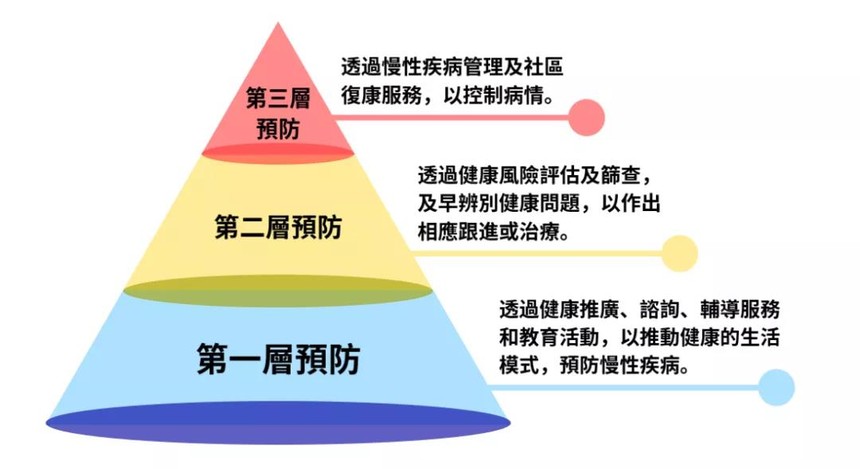

© Deoma12 新加坡绿洲平台 Oasis Terrace 香港政府于2017年推出地区康健中心计划,作为新增的社区基础设施,以公私合营与医社合作模式运作。地区康健中心旨在完成基层医疗的三层预防,重点加强区内居民的疾病预防,提供健康咨询、康复及慢性病护理等服务。

© 地區康健中心 / 香港食物及衞生局 基层医疗透过健康推广、疾病预防、疾病管理及医疗支援促进市民健康 系统性思考 公共医疗基建与城市空间规划 中国幅员辽阔、人口流动频繁,加上地方特质、经济基础和城市化水平的差异,各地需要针对性的定制方案建设具有韧性的公共医疗基础设施。而城市空间与公共服务资源的协同理念,仍可作为我们日后城市规划和资源分配策划的参考建议。 1 按需分配公共医疗投资 在加大公共医疗卫生基建投资力度的同时,需要关注城市不同分区资源的分配需求,相比多以服务人口、服务范围来配置规划标准【注8】,建议可精准检视现有城市公共卫生系统的薄弱环节,按照各区实际需求、地理交通环境、人口结构特征、健康状况、未来人口增长和转变趋势进行基础调研,分析主要需求盲点,作为资源按需分配的基础。 2 策略融合城市发展与医疗基建 为城市韧性建设、优化公共资源效益,需要制定系统性的公共医疗卫生基建战略规划。 ▲ 在一定人口规模的新发展区,医疗设施进行顶层分工整合,选取策略性重点设施项目,形成有一定规模医疗集群、落实分级诊疗、减轻依赖原有城市中心的医疗资源; ▲ 中心城区利用大型重建更新规划,预留策略性的医疗设施用地,以便重整医疗资源、搬迁现有市中心过载的医疗设施。 3 确保医疗、科研、培训设施协同建设 ▲ 新增重点医疗设施可考虑医学科研人员的配套功能,促进医、教、研共同发展,让医院就近吸纳专业人才,支持技术创新与联动; ▲ 建立城市公共卫生学院、加强医护持续培训与公共卫生管理等设施服务,与医院一体规划配置,将诊疗与培训和防治服务结合; ▲ 考虑引入优质的国际医学研究机构,完善医疗人才结构,增进业界交流合作,长效提升医疗服务水平。 4 提升医疗空间灵活度,容纳多元医疗服务 在规划医疗设施空间布局时,需要适应更多预防型的公共医疗需求,避免将医院作为唯一承载医疗服务的空间载体,可适当将部分无污染性的诊疗服务、社区健康护理、持续康复等服务,与社区设施融合设计。同时,建议适量引入市场力量,丰富医疗服务的多元性和选择性,减低公共医疗服务压力。 经历新冠疫情,中国公共医疗基建不仅需要扩大投资,更需要通过韧性视角检视目前面临的难题与未来人口动态需求、分配资源投资,促进公共医疗设施与城市空间规划的协同。在“后疫情时期”,我们更需要从根源上完善医疗体系建设、实现“平灾一体”发展理念,将预防型的公共健康服务体系纳入前瞻规划,转变“被动抗灾”为“主动防灾”,构建具有韧性的城市医疗竞争力,推进中国城市高质量发展。 【注1】香港特别行政区规划署:《香港规划标准与准则》(2019),第二章:住宅密度发展,P.30 【注2】同上,第三章:社区设施,P.12-13 【注3】https://www.straitstimes.com/singapore/health/public-healthcare-sector-to-be-reorganised-into-3-integrated-clusters-new 【注4】香港医院管理局:https://www.ha.org.hk 【注5】新加坡新闻头条:《新加坡六大公立医院与私立医院盘点》 【注6】陆伟棋/赵燕婷:《香港私营医疗市场:当前的挑战与未来的应对》http://www.ideascentre.hk/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/hong-kongs-private-healthcare-market-sc.pdf 【注7】中研网:《香港医疗体系综述及其对中国内地的启示》 http://www.chinairn.com/scfx/20161202/17023986-3.shtml 【注8】《城市居住区规划设计规范GB50180-93》(2016年修订),P35/38 |